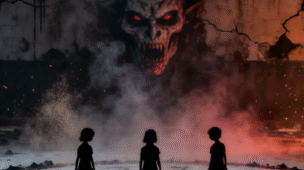

Solo querían revivir un recuerdo: encender una fogata, reírse de las viejas historias. Pero cuando el silbido resonó entre los árboles, comprendieron que el campamento nunca los había olvidado. Ahora, el juego ha vuelto. Y la única regla es simple: no te muevas cuando el sonido se detenga.

🎧 Mira la versión narrada en YouTube

Publicado por: CreepyAnónimo

Solo querían revivir un recuerdo: encender una fogata, reírse de las viejas historias…

Pero cuando el silbido resonó entre los árboles, comprendieron que el campamento nunca los había olvidado.

Ahora, el juego ha vuelto.

Y la única regla es simple… no te muevas cuando el sonido se detenga.

El Campamento Grinlow cerró el año siguiente a nuestro último verano allí.

Recuerdo el sobre llegando a casa, la forma en que mi madre lo leyó dos veces antes de dejarlo sobre la mesa.

Eso fue todo.

No más veranos.

Fue allí donde conocí a Max y a Annie.

Ese primer año estábamos en la cabaña 3, apretados con otras cinco personas, ninguna de las cuales seguimos viendo hoy.

No nos hicimos amigos de inmediato.

Max no se callaba nunca.

Tenía un comentario para todo y se reía más fuerte que nadie de sus propias bromas, lo que me parecía insoportable.

Annie era una nerd.

Para el segundo día ya sabía los nombres de todos los monitores.

Una noche, Max y yo nos escapamos durante la hora de descanso para gastarles una broma a los de la cabaña 7.

Annie nos vio salir y decidió seguirnos.

Llegamos a la mitad del camino antes de que un haz de linterna nos alcanzara en medio del claro.

Max salió corriendo.

Yo me quedé paralizado.

Annie se puso delante de mí y dijo que se le había caído una pulsera cerca del sendero y que nosotros la estábamos ayudando a buscarla.

El monitor se lo creyó, y no nos castigaron.

Desde entonces, nos hicimos grandes amigos.

Después del campamento, los tres seguimos en contacto.

Usábamos los teléfonos de nuestros padres, nos mandábamos cartas y, con el tiempo, conseguimos nuestros propios celulares.

Durante un tiempo, casi no nos veíamos.

Luego terminamos en universidades lo bastante cercanas como para tomar el mismo tren.

Y desde entonces, la amistad quedó sellada.

Max encontró un video grabado con dron del campamento en un canal de senderismo y lo mandó al grupo.

El lugar parecía arrasado.

La mayoría de las cabañas se estaban derrumbando y los muelles no eran más que esqueletos.

Sentí el estómago hundirse.

Todo lo que hacía que ese sitio pareciera vivo, las fogatas, las caminatas nocturnas, los juegos, había desaparecido.

Mi teléfono vibró con un mensaje de Annie:

“Hasta lo extraño un poco.”

“¿Extrañas las duchas frías y las insolaciones?”, respondió Max.

“Extraño lo que era estar allí, con ustedes dos.” —escribió ella.

El chat quedó en silencio.

Escribí algo, pero lo borré.

Unos minutos después, Max mandó:

“Deberíamos ir.”

“¿En serio?” —respondió Annie.

“Sí, ¿por qué no? Una noche de campamento como antes.”

Pensé que Max estaba bromeando.

Pero luego lo pensé bien, y la idea no me pareció tan mala.

Nos divertíamos allí cuando éramos niños, ¿por qué no hacerlo ahora?

Volver como adultos sonaba raro, pero también algo emocionante.

“¿Podemos simplemente hacerlo?” —pregunté.

“Claro, ¿por qué no? Todavía tenemos tiendas de campaña. Todavía sabemos encender una fogata. Llevamos unos malvaviscos, contamos historias, jugamos a los viejos juegos”, respondió él.

Hubo una pausa larga.

Luego Annie escribió:

“Está bien, pero si llueve, duermo en el coche.”

Y así quedó decidido.

Cuando llegué, vi a Annie.

Su coche ya estaba estacionado fuera del círculo de grava, lo bastante lejos de la maleza para mantener las ruedas limpias.

Estaba fuera del auto, con los brazos cruzados y los labios apretados.

Le saludé desde el parabrisas, aparqué a su lado y bajé.

El aire estaba fresco, con una ligera brisa que pasaba entre los árboles.

“Llegas tarde” —dijo, sin levantar la vista.

“Tú llegaste temprano” —respondí con una sonrisa.

Ella me devolvió media sonrisa. “Tal vez solo gané la carrera hasta aquí.”

Los árboles se veían más cercanos de lo que recordaba.

El viejo cartel que decía “Camp Grinlow” en letras verdes gruesas era ahora solo un marco, con astillas colgando.

Annie se acercó al pozo donde antes colgaba la campana, empujando las malas hierbas con el pie.

“¿Ya revisaste las cabañas?” pregunté.

Ella negó con la cabeza.

“¿Sola? Ni loca. Pensé que era mejor hacerlo juntos.”

Diez minutos después, escuchamos el crujir de neumáticos y el coche de Max dobló en la curva.

Aparcó torcido, salió mascando chicle y con una sonrisa enorme.

“Tomé el camino escénico,” —dijo, cerrando la puerta—. “Y por “escénico” quiero decir que paré dos veces porque pensé que vi un oso. Una era un tronco. La otra… puede que sí fuera un oso.”

“¿Trajiste la tienda?” —preguntó Annie.

Él dio una palmada en el maletero.

“Tienda, bocadillos y un viejo altavoz.”

Miró alrededor, asintiendo despacio.

“Qué raro, parece más pequeño.

“No lo es” —dije—. “Es que ahora somos más grandes.”

“Habla por ti” —dijo Max, ajustándose el pantalón corto—. “Mi mejor época fue en octavo grado.”

“Ya lo sabemos” —bromeé.

Comenzamos a caminar hacia el claro de la fogata, poniéndonos al día sobre nuestra semana.

El sendero seguía allí, pero los árboles se inclinaban hacia adentro, con ramas lo bastante bajas como para rozar los hombros de Max.

Annie iba delante, la mirada fija en el suelo, saltando raíces.

A la izquierda, el comedor se veía aún peor.

Las ventanas habían desaparecido, y también la puerta.

Era extraño verlo todo así.

Cuando éramos niños, ese lugar parecía eterno, como si siempre fuera a esperarnos, exactamente tal como lo dejamos.

Pero ahora, los edificios se hundían bajo su propio peso, la pintura arrancada por años de viento, lluvia y abandono.

Cuando llegamos a la fogata, parecía casi intacta.

Los bancos se habían hundido un poco, pero seguían allí.

Las piedras estaban esparcidas, pero eran familiares, negras de hollín, igual que las recordábamos.

“Todavía aquí” —dije.

Max dejó la mochila junto a uno de los bancos y estiró los brazos por encima de la cabeza.

“Nada mal. Pensé que íbamos a tener que montar la tienda en un campo lleno de jeringas usadas.”

Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la sensación del lugar nos alcanzara.

Max fue el primero en romperlo.

“Bueno, ¿quién quiere unos malvaviscos?” —dijo, sacando una bolsa de la mochila y lanzándola al banco.

Saqué unos pinchos que habíamos traído y los repartí.

Annie se arrodilló junto a la fogata, apartando cenizas y hojas, y pronto conseguimos encender el fuego.

La leña estaba seca, y el humo se elevaba en espirales perezosas.

Asamos en silencio al principio, dejando que el calor disipara el frío del aire.

Max quemó el primer malvavisco hasta dejarlo completamente negro y se lo comió orgulloso en dos mordidas.

Annie se rió de él y giró el suyo lentamente sobre la llama hasta que quedó dorado a la perfección.

“¿Se acuerdan de aquel juego?” —pregunté—. “Estatuas y canciones.”

Max tenía la boca llena, pero murmuró algo que sonó a un “sí”.

Annie asintió, con los ojos fijos en el fuego.

“No recuerdo quién lo inventó” —dije.

“Ah, fue el monitor Reed” —respondió Annie enseguida.

“Claro que todavía recuerdas su nombre” —dijo Max, poniendo los ojos en blanco.

Las reglas fueron volviendo poco a poco.

Una persona se colocaba al final del campo, de espaldas, tarareando una melodía.

Los demás tenían que avanzar en silencio.

“Si te veía moverte cuando se daba la vuelta y dejaba de cantar, quedabas fuera” —recordé.

“Tú hacías trampa” —dijo Annie, pinchando el brazo de Max con el pincho.

“Por favor, yo juego para ganar” —respondió Max—. “Se llama estrategia: empujar, tropezar, lo que haga falta.”

“Me empujaste dos veces” —protestó ella.

“Y en ambas lo merecías. Te estabas confiando demasiado.”

“Tenía ocho años.”

“Exacto. Te hacía falta una lección de humildad.”

“Pero no ganaste” —añadí.

“Nadie ganó.”

“No, tú no ganaste” —dijimos Annie y yo al unísono.

Max levantó las manos.

“Oigan, solo porque mi genialidad no fue reconocida no significa que no existiera.”

Reímos un momento, y por un instante fue como si nunca nos hubiéramos ido.

El fuego crepitaba bajo, envolviendo la noche en un silencio cómodo.

Max se recostó, mirando el cielo que se oscurecía entre los árboles.

Annie jugueteaba con el borde de la bolsa de malvaviscos, doblando y desdoblando el plástico sobre su regazo.

Entonces llegó una melodía familiar, pero esta vez era un silbido.

Annie se enderezó de golpe.

“Vale, Max, sé que escondiste un altavoz.”

Max ladeó la cabeza.

“Estás bromeando, ¿no? No fui yo.”

“¿En serio?” —pregunté—. “¿No programaste nada en tu teléfono?”

Él lo levantó.

“La batería está casi muerta. La estoy guardando.”

Todos miramos hacia los árboles, de donde venía el sonido.

El silbido se repitió, el mismo ritmo del que acabábamos de hablar.

Max miró a Annie.

“¿No preparaste nada? ¿Algún truco remoto o algo así?”

Ella bufó.

“¿Parezco alguien que traería hasta una máquina de humo?”

“Trajiste malvaviscos extra” —dijo él—. “Todo es posible.”

Nos miró a los dos y sonrió.

“Está bien, uno de ustedes planeó esto. Confiesen.”

Annie rió.

“Si hubiera ido tan lejos, estaría grabando sus caras ahora mismo.”

“Entonces fuiste tú” —dijo Max, señalándome—. “Estás demasiado callado.”

“No fui yo” —respondí—. “Pensé que eras tú.”

Nos quedamos allí un momento, el silbido repitiéndose entre los árboles una vez más.

“¿Y si jugamos?” —dijo Max con una sonrisa traviesa—. “Ya que estamos aquí…”

Annie arqueó una ceja.

“¿Hablas en serio?”

“¿Qué? ¿Tienes miedo?” —la provocó, riendo.

“No” —bufó ella, pasándole por al lado—. “Solo no quiero seguirte la corriente con tu broma estúpida.”

Entramos en el claro.

Apenas había cambiado.

El mismo círculo amplio que se estrechaba en una parte recta que se adentraba entre los árboles. Estaba marcado por piedras medio enterradas, con la hierba aplastada en algunos tramos. Max giró los hombros, como si se estuviera calentando para una carrera, mientras caminábamos hacia el sonido que venía desde el bosque.

Entonces el silbido se detuvo, y nos quedamos congelados en el lugar, sonriendo como idiotas.

Annie miró por encima del hombro y movió los labios: todavía lo recuerdo.

Max tenía un pie levantado en el aire.

“Esto es raramente divertido” —dijo.

Un segundo después, el silbido volvió a sonar, y esta vez aceleramos el paso.

Max chocó conmigo tratando de adelantarse.

Annie ya estaba varios pasos por delante.

Su trenza rebotaba contra su espalda a cada zancada, los brazos moviéndose con fuerza, como si se lo tomara demasiado en serio.

Max se rió y trató de alcanzarla.

“Va a ganar” —dije.

“No si llego antes” —respondió Max, acelerando hasta ponerse justo detrás de ella.

Sonriendo, Max estiró el brazo y empujó a Annie solo lo suficiente para hacerla perder el equilibrio.

Cuando cayó hacia adelante, la música se detuvo, y Max se quedó congelado, los brazos todavía extendidos.

“¡Max!” —gritó ella, tambaleándose justo cuando el silbido cesó de golpe.

Su cuerpo se contrajo; las rodillas se trabaron, el cuello se enderezó con un tirón.

La columna se torció con tanta fuerza que escuchamos un chasquido.

Las vértebras sobresalieron bajo la piel.

Sus brazos se abrieron como si alguien la hubiera jalado, y un crujido húmedo cortó el aire.

El cuerpo cayó sin fuerza al suelo.

“¡Annie!” —grité, horrorizado.

Max seguía inmóvil.

La sonrisa se le borró del rostro.

“Yo… yo no la empujé tan fuerte” —balbuceó, con los ojos abiertos de par en par, frenético.

Entonces el silbido volvió, como si nada hubiera pasado.

Corrimos hacia ella, arrodillándonos junto al cuerpo.

Estaba retorcido de un modo imposible, una pierna doblada bajo la otra, los brazos extendidos frente a ella.

El rostro congelado a mitad de una respiración, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta.

La mano de Max flotaba sobre ella, sin atreverse a tocarla.

“Ella no…” —empecé, tropezando con las palabras.

“¿Qué mierda está pasando?” —balbuceó Max.

Me incliné sobre ella, presioné dos dedos en su cuello: no había pulso.

Ni siquiera sabía qué esperaba sentir.

“Está muerta.”

Las palabras sonaron como si no fueran mías, como si no fueran reales.

Max retrocedió, temblando.

“Tal vez se golpeó con algo” —dijo, mirando alrededor, buscando en la tierra una piedra, una rama, cualquier cosa, desesperado por encontrar una prueba de que no había sido su culpa.

“No se golpeó con nada.”

Miré a Max, sentí que la garganta se me apretaba.

“La empujaste demasiado fuerte.”

Su cabeza se giró hacia mí de golpe.

“Fue una broma.”

“No, no lo fue” —mi voz temblaba—. “La mataste.”

Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra.

Vi cómo todo caía sobre él de golpe: la culpa, el peso de lo que había hecho.

La mandíbula se le tensó.

Miró de nuevo a Annie y luego empezó a retroceder, como si la distancia pudiera deshacerlo todo.

“Siempre tenías que ganar” —escupí—. “Hasta ahora.”

El silbido se detuvo otra vez.

Nos quedamos quietos los dos, instintivamente.

El aire se atascó en la garganta.

El cuerpo de Annie estaba a centímetros, roto, torcido.

No podía mirarla directamente.

Escuché a Max tragar saliva con fuerza, el pecho apenas moviéndose.

Sus manos estaban apretadas a los lados del cuerpo, los nudillos blancos.

El aire vibraba con una presión extraña.

La sentí en la espalda, subiendo por la nuca, con el cuerpo entero tenso.

Cada segundo se alargaba más que el anterior.

Entonces el silbido volvió.

La misma melodía.

La misma distancia.

Llevado por el viento, como si nada de eso hubiera ocurrido.

Exhalé con un suspiro agudo.

Max se derrumbó.

Dio dos pasos hacia atrás, las manos en el cabello, los ojos desorbitados, parpadeando rápido, tratando de borrar lo que estábamos viendo.

“No, no, no, no, no… esto no puede ser real” —empezó a decir, con la voz más alta de lo que jamás le había escuchado.

Las palabras salían demasiado rápido.

“Ella estaba bien. Lo juro por Dios, solo estábamos jugando. No la empujé tan fuerte.”

Se apartó, dio una vuelta corta y giró hacia mí.

La boca se movía como si tuviera más que decir, pero nada salía.

Los hombros se le hundieron.

Luego se golpeó el muslo con el puño, un golpe seco que sonó sordo.

“Se rió cuando quemé el malvavisco…” —murmuró—. “Iba a burlarme de eso después.”

Miró hacia el claro, luego hacia mí y, por último, hacia los árboles.

Se suponía que pasaríamos solo el fin de semana juntos. Solo eso, no esto.

Max tragó saliva, se pasó las manos con fuerza por el rostro y lanzó una última mirada al cuerpo de Annie.

Luego se dio la vuelta y dijo:

“Al diablo con esto. No me voy a quedar aquí.”

“Max, no.” —Intenté detenerlo.

“Yo no la lastimé. Lo juro.” —Su voz se quebró.

Se giró y comenzó a caminar rápido de regreso hacia la fogata.

En el instante en que cruzó el círculo de piedras, su cuerpo se arqueó bruscamente, como si algo lo jalara hacia arriba por la columna.

El movimiento fue rápido, sus pies se levantaron del suelo mientras su espalda se contorsionaba de manera violenta.

Un crujido bajo, luego un chasquido seco.

Los brazos de Max se agitaron una vez, luego cayeron.

Las piernas se doblaron sobre sí mismas.

Se desplomó.

Grité, todavía arrodillado junto a Annie.

Su cuerpo cayó boca abajo, los miembros torcidos.

Desde donde estaba, podía ver la base de su cuello doblada en un ángulo imposible.

Parpadeé con fuerza, intentando enfocar entre la luz trémula de las llamas que apenas alcanzaban su cuerpo inmóvil, y entonces lo comprendí.

Max no había matado a Annie.

Por la forma en que cayó, por cómo su cuerpo se torció, era imposible que él hubiera causado eso.

Especialmente porque tuvo el mismo destino en cuanto salió de los límites del juego.

El miedo recorrió mi cuerpo como agujas, y una sensación terrible me invadió por completo.

Fuera lo que fuera, no era natural, y tenía que ver con el juego, con el silbido.

Si quería sobrevivir, tendría que jugar.

Mis manos, mi espalda, mis piernas… todo temblaba.

Cuando el silbido volvió a comenzar, rasgó directo mis nervios.

La voz de Annie y la risa de Max todavía resonaban en mi mente.

Los cuerpos ni siquiera estaban fríos y ya me sentía como si fuera el único que quedaba.

Apoyé las manos en la tierra y me rogué a mí mismo seguir respirando.

Era real.

Estaba pasando.

Y tenía que terminarlo.

Mantuve la posición.

Cada parte de mí quería correr, acurrucarse, gritar, pero las reglas eran claras.

No podía moverme.

El sonido se detuvo, y el silencio pareció arrastrarse.

Mis rodillas estaban rígidas.

Parpadeé despacio, con los ojos secos.

Entonces el silbido regresó.

Obligué a mi cuerpo a levantarse y di un paso tembloroso, luego otro.

La distancia entre yo y el sonido se acortaba.

Pude distinguir una figura en la oscuridad al frente.

Los brazos colgaban bajos, pegados al cuerpo.

El espacio entre nosotros seguía siendo amplio.

No tenía idea de cuántas rondas habría ni de cuán cerca debía llegar, pero la simple idea de ir hasta el final, de extender la mano y tocar esa cosa, parecía imposible.

Pero esa era la regla.

Tenías que alcanzar al anfitrión y tocarlo.

Así se ganaba.

Era lo que tenía que hacer.

El ritmo me guió de nuevo.

Un paso a la vez.

Cada cambio de peso medido, cada respiración acompasada con el intervalo entre los silbidos.

Ahora estaba más cerca.

La cosa frente a mí tenía forma.

El débil resplandor de la fogata pasaba a través de hendiduras irregulares talladas profundamente en su pecho, proyectando haces de luz en la maleza.

Con cada exhalación, una delgada columna de aire escapaba por esos agujeros, y el silbido salía con ella.

Lo sentí arañar mi columna, y el miedo me consumía.

Mis ojos se clavaron en las líneas del cuerpo, las costillas expuestas, la postura rígida, la forma en que permanecía inmóvil, esperándome.

Intenté no pensar en la última regla: tendría que tocarlo.

Entonces mi talón golpeó con algo.

Tal vez una raíz, o una piedra enterrada lo suficiente para atrapar la punta del pie.

Perdí el equilibrio.

Mi brazo se extendió hacia adelante, pero demasiado tarde.

El tobillo se torció, y caí de rodillas y manos.

El dolor subió por mi pierna.

Mis palmas se rasparon al chocar contra el suelo.

El silbido se detuvo.

La visión se nubló.

El tobillo latía en punzadas agudas.

Pero permanecí inmóvil, los brazos temblando por el impacto, la tierra y las piedras incrustadas en la piel.

Cada segundo que pasaba apretaba más mi pecho.

Sentía el pulso en mi cuello martillando contra el silencio.

Empecé a imaginar cómo sería morir si fallaba.

¿Qué parte se rompería primero?

¿Me retorcería el cuello como a Max?

¿O me rompería como hizo con Annie?

¿Y después?

¿Alguien nos encontraría allí?

¿Días después, cuando el coche llevara demasiado tiempo detenido en la grava?

¿El forense siquiera miraría más allá del cartel?

Pensé en mis padres.

En la madre de Annie.

En los tres, caminando juntos hacia el comedor en nuestro primer día, todos quemados por el sol, tratando de parecer más geniales de lo que éramos en realidad.

Max había llevado un sable de luz de juguete en la mochila y fingido que había sido por accidente.

Annie ponía los ojos en blanco y corregía el nombre de todos los monitores cada vez que nos equivocábamos.

Durante aquella primera semana apenas habíamos hablado entre nosotros, y aun así, de algún modo, años después, habíamos terminado allí, juntos otra vez.

Y ahora, ellos se habían ido.

El silbido comenzó de nuevo.

Apreté los dientes y traté de levantarme.

Un punzazo agudo atravesó mi pie, caliente, profundo, blanco.

El tobillo se había torcido mal en la caída.

Apoyé un poco de peso y sentí el tirón en el hueso.

Tendría que cojear el resto del camino.

Tendría que mantener el ritmo perfecto, quedarme completamente inmóvil cuando el sonido se detuviera y llegar hasta esa cosa con el tobillo destrozado.

Me limpié el sudor de los ojos, tragué saliva y empecé a avanzar otra vez.

El dolor hacía más difícil calcular los pasos.

Cada pausa dejaba más peso sobre el tobillo del que podía soportar.

Pero seguí moviéndome.

Tenía que hacerlo.

La distancia entre nosotros era de unos diez metros, tal vez menos.

Cada silbido traía un nuevo golpe de terror, pero también significaba que aún estaba jugando, que aún estaba vivo.

Eso valía algo.

Mantuve la vista baja, tratando de no mirar otra vez hacia aquello.

La forma en que se quedaba quieto, esperando.

Cada respiración arrastraba el aire por su pecho como viento pasando por ventanas mal cerradas.

Unas cuantas rondas más y llegaría.

Si lograba mantener el equilibrio.

Si el tobillo aguantaba.

Me moví otra vez.

Medio paso, peso, otro.

El silbido se detuvo.

Me congelé con el talón levantado, intentando apoyarlo despacio sin temblar.

El músculo de la pierna se tensó.

Podía sentirlo tratando de espasmar, de hacerme caer.

Dejé que el pie descendiera poco a poco, esperando que el sonido regresara.

El ruido de mi propio pulso era más fuerte que el de los grillos o el viento.

El silbido volvió.

Di un paso, luego otro.

El tobillo cedió un poco, pero me recuperé.

Ahora estaba cerca, a unos tres metros, tal vez menos.

La figura frente a mí permanecía erguida, los brazos pegados al cuerpo.

Cada respiración empujaba una nueva nota al aire.

Me detuve, con el peso en un solo pie, y miré.

Casi podía distinguir las manos, dedos largos, levemente curvados hacia adentro.

Mi palma estaba resbaladiza de sudor.

La limpié en los pantalones, respiré hondo y di más pasos: uno, dos, tres…

Lo bastante cerca como para ver las costuras entre las costillas, la forma en que la piel se estiraba tensa sobre el esqueleto.

Había un olor en el aire, a metal caliente y musgo, y lo sentí en la garganta.

Un paso más.

No quería verlo con más claridad de la que ya tenía.

No quería recordar su forma cuando cerrara los ojos después.

Mantuve los ojos abiertos por una última respiración, luego los cerré con fuerza y extendí la mano.

Mis dedos tocaron algo sólido, y el silbido se detuvo.

Permanecí inmóvil, la mano aún extendida, cada nervio del cuerpo estallando de tensión.

El pecho me dolía de tanto como me latía el corazón.

El dolor en el tobillo palpitaba, firme y cortante.

Pasaron minutos sin sonido alguno.

Ningún silbido.

Pero mantuve la palma donde estaba, apoyada contra aquello.

Por fin, la impaciencia, la curiosidad, me venció.

Abrí los ojos despacio.

La cosa había desaparecido.

Y yo estaba tocando un árbol.

Tardé unos segundos en entenderlo.

Era solo un tronco, alto, áspero, sólido.

Nada extraño, ninguna grieta en medio de la madera.

Por un momento quise creer que lo había imaginado todo.

Pero el tobillo seguía ardiendo, profundo y real.

Y cuando me giré, cojeando, arrastrando el cuerpo, vi la verdad.

La fogata aún ardía, baja.

Las sombras danzaban.

Y los cuerpos de mis mejores amigos seguían exactamente donde los había dejado.

La columna torcida de Annie.

Los miembros doblados de Max.

La luz del fuego titilaba sobre su piel como si no le importara lo que había ocurrido, como si fuera solo una noche más.

Me desplomé fuera del círculo, las piernas cediendo bajo mí.

De golpe, todas las emociones que había empujado a un rincón para poder sobrevivir regresaron arrastrándose, inundando mi pecho y mi garganta demasiado rápido para contenerlas.

Entonces lloré.

Por el terror.

Por el dolor.

Por la pérdida nauseabunda que se asentó justo en el centro del pecho.

Lloré por Annie y por Max.

Por el juego que nunca deberíamos haber jugado.

Lloré porque sobreviví.