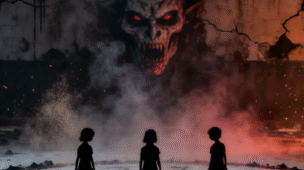

Aquí hay una regla que todos aprenden el primer día: nunca toques la unidad 103. Nadie explica el motivo… solo dicen que es mejor dejarla en paz. Pero ahora entiendo por qué nadie dura mucho aquí.

🎧 Mira la versión narrada en YouTube

Publicado por: CreepyAnónimo

Trabajo de noche en un depósito en las afueras de la ciudad. Ese tipo de lugar que nadie nota hasta que lo necesita. Es un complejo bajo, enclavado entre la parte trasera de un centro comercial cerrado y un canal de drenaje que apesta en verano. La mayoría de las lámparas fluorescentes zumban o parpadean. Algunas ni siquiera se encienden. La máquina de refrescos en la oficina se traga el dinero, pero solo suelta una soda si aciertas un punto concreto en el lateral con la parte inferior de la mano.

El trabajo no es complicado. Cerrar la verja a las 23 horas. Abrirla a las 6 horas. Hacer una ronda por las filas una o dos veces durante la noche. Comprobar que no haya ningún drogadicto anidando en una unidad sin cerrar. Las cámaras funcionan la mayor parte del tiempo. Las alarmas funcionan cuando quieren. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: nadie debe quedarse aquí después del anochecer. He tenido compañeros de trabajo, de vez en cuando. No se quedan. Adolescentes, fracasados, liberados condicionalmente, cumpliendo trabajos comunitarios por orden judicial. Van y vienen tan rápido que ya ni recuerdo los nombres.

A la gerencia no parece importarle quién está de guardia, siempre que alguien rellene los libros de registro y que nadie prenda fuego al sitio. Solo hay una regla real aquí, y no está en el manual. No toques la unidad 103. Candado viejo en la puerta, lo bastante pesado para frenar una palanca. En los registros figura como «no acceder». Nadie la abre. Nadie la alquila. Oficialmente, al menos. Aun así, cada mes hay un pago. Siempre en efectivo. Siempre exacto. Sin remitente en el sobre. Algunos meses ni aparece el sobre. No importa. El libro contable se actualiza: pagado en su totalidad. Que yo sepa, la unidad 103 lleva aquí más tiempo que la empresa que administra este lugar. Quizá más tiempo que el propio edificio.

El correo llegó un lunes por la noche. Uno de esos comunicados corporativos genéricos desde alguna oficina lejana. Todas las unidades deben estar contabilizadas al final del trimestre. Confirmación visual, lista de inventario, evidencia fotográfica, la rutina de marcar casillas para satisfacer la hoja de cálculo de alguien. Deslicé la lista sabiendo ya cuál sería la respuesta antes de preguntar. Aun así, lo saqué en la reunión semanal con el encargado del lugar.

¿Y la 103?

Hubo una pausa. Entonces el tono del encargado cambió lo suficiente como para que yo lo notara.

“Sáltala. No la registres. No quieres meterte con ese papeleo. Confía en mí.”

Eso fue todo. Fin de la discusión.

Más tarde, lo comenté en el vestuario con un compañero cuyo nombre ni me molestaba en aprender, charla entre rondas. Mencioné la unidad 103, medio en broma.

Dejó de masticar el sándwich. “Ni digas el número en voz alta”, me dijo.

Sin risas, sin seguir el hilo. Guardó el almuerzo y volvió a barrer una unidad vacía sin añadir nada más.

Empecé a fijarme más después de eso. Pequeños detalles comenzaron a llamar mi atención. Cerraduras en unidades que no se abrían desde hacía años, pero con aspecto de haber sido manipuladas recientemente. Arañazos en el candado de la 103. Nuevas marcas en el metal viejo. Sabía que nadie tenía la llave, ni siquiera yo. Fue entonces cuando la curiosidad empezó a cavar. Ya no era cuestión de por qué, sino de cuándo dejaría de mirar y empezaría a actuar.

En las noches lentas, empecé a hurgar en registros antiguos. No había mucho más que hacer. Algunos archivadores desvencijados estaban en la oficina trasera, llenos de contratos y recibos descoloridos de décadas. La mayor parte era rutina: pagos atrasados, subastas, transferencias de unidad.

Pero no la 103.

La unidad 103 aparecía en cada conjunto de registros que encontraba, incluso en documentos anteriores al edificio actual. Encontré papeles tan antiguos que el nombre de la empresa en el encabezado ya no existía. Contratos manuscritos renovados una y otra vez. Nombres diferentes en los documentos, pero ninguno sonaba real. Sociedades disueltas hace cincuenta años. Bancos que quebraron en los setenta. Algunas firmas apenas podían considerarse escritura: trazos irregulares, símbolos, bucles.

Algunas estaban hechas con tinta roja que había traspasado las páginas inferiores. Una parecía borrosa, como si la tinta no hubiera tenido tiempo de secarse. Aun así, el pago nunca se detuvo. Cada mes, sin falta, el libro de cuentas marcaba: pagado. Ninguna cuenta vencida, ningún aviso enviado.

La luz del pasillo empezó a fallar después de eso. Primero parpadeaba, luego se apagó del todo. Mantenimiento vino dos veces, cambió las bombillas y revisó el cableado. Ambas veces las luces volvieron a fallar en menos de una semana. El resto del edificio seguía funcionando bien. Empecé a perder la noción del tiempo durante mis turnos. Despertaba de un estado que no era sueño, sino trance, siempre de pie en el mismo lugar. A mitad del pasillo, frente a la unidad 103.

No podía decir cuánto tiempo pasaba allí, minutos, horas, solo mirando esa puerta abollada con el candado oxidado colgando flojo. Una noche, me arrodillé para revisar el espacio bajo la puerta. Encontré algo atascado allí. Trozos secos, resquebrajados, enrollados sobre sí mismos. Demasiado pequeños para ser tela, demasiado fibrosos para ser hueso. No exactamente orgánicos, pero tampoco otra cosa. Los tiré por el inodoro del baño del descanso, pensando que era basura que debía desechar, pero luego no pude quitarme de la cabeza la sensación de que debería haberlos guardado.

Los compañeros empezaron a quejarse después. Ruidos provenientes de la 103. Sonidos de algo arrastrándose dentro, pasos pesados, algo golpeando lento y constante desde el interior. La respuesta de la gerencia fue seca: ratas. “No vuelvas a preguntar”, dijeron. La gerencia dejó de responder a mis preguntas. Yo dejé de hacerlas, no porque ya no quisiera respuestas, sino porque ahora quería pruebas, algo innegable. Comencé a vigilar la 103 más de cerca.

Cada noche, durante mis rondas, revisaba los patrones de polvo sobre el concreto. La mugre en este lugar se asentaba espesa, pero alrededor de la 103 se movía. Capas finas barridas en espirales. Marcas extendiéndose hacia el marco de la puerta, como si algo se hubiera arrastrado con las manos o los codos. Huellas aparecían donde nadie había caminado, siempre dirigiéndose hacia la puerta, nunca alejándose.

El olor empeoraba semana a semana. Un hedor agrio, punzante, de moho o putrefacción. Algo más frío. Concreto húmedo dejado demasiado tiempo en agua estancada. Metal quemado. Óxido floreciendo bajo piedra mojada. Se mantenía en el aire incluso cuando el viento soplaba entre las filas, más denso cerca de la 103 que en cualquier otro lugar.

Una noche, en un viejo manual de mantenimiento, encontré un cuaderno de registro que nunca había visto. Páginas rasgadas, anotaciones garabateadas. La mayoría era rutina: bombillas reemplazadas, puertas reinstaladas, fumigaciones. La última entrada me heló la sangre. Escrito en letras temblorosas, en mayúsculas, atravesando la página final: no es lo que está dentro, es lo que cree que está manteniendo fuera.

Esperé que alguien interviniera: un gerente, un inspector, incluso otro correo corporativo anónimo recordándome que no hiciera preguntas. Nadie vino. Nadie parecía preocuparse. Pero tuve una nueva comprensión, o al menos una teoría: la regla no existía para mantenernos a salvo. Existía para mantenerlo indómito, para dejarlo sin observación. Contención por negligencia. Observar le daba forma. Pensar en ello le daba peso. Y ahora había estado prestando atención por demasiado tiempo. Ya era tarde para volver a ignorarlo.

Entonces decidí intentar arreglarlo. Una noche, después de cerrar el portón y revisar las cámaras, tomé un cortacandados del armario de herramientas, caminé por las filas como siempre, pero esta vez no me detuve al final del pasillo. Fui directo a la 103. El candado parecía más pesado de lo que era. Acero viejo cubierto de costras de óxido. Cedió en la segunda presión. El metal se partió limpio, cayó al suelo sin hacer ruido.

Tiré de la puerta despacio, con cuidado, esperando encontrar algo peor de lo que vi. Sin cuerpo, sin monstruo esperando en la oscuridad. Ni siquiera el vacío negro que había imaginado. Solo la unidad de almacenamiento. Paredes de concreto, estantes metálicos atornillados a los costados, cubiertos por una gruesa capa de polvo intacto. En el centro, una silla de madera simple, colocada frente a la pared del fondo.

Nada sentado en ella. Nada agachado detrás. Sin manchas, sin arañazos, sin señales de violencia, ritual ni nada de lo que mi imaginación me había alimentado durante semanas. Me sentí decepcionado, avergonzado: toda esa paranoia por una habitación vacía.

Cuando intenté cerrar la puerta, no encajó en el marco. La estructura se había desplazado, combada ligeramente hacia afuera, doblada en los bordes, el metal curvado saliendo del concreto. Simplemente, ya no cerraba bien.

Recordaba que antes la puerta sellaba por completo. Ese hueco de medio centímetro no era algo que yo hubiera pasado por alto. Aun así, tenía que cerrarla. Forcé el candado viejo y lo dejé todo con aspecto intacto, sabiendo que los demás evitaban la 103 durante sus turnos.

Empezó despacio. Una semana después de que abrí la 103, otras unidades comenzaron a destrabarse solas. No forzadas, no rotas, solo sueltas, casi imperceptibles si no estabas atento. Una puerta colgando un centímetro del pestillo, un candado oscilando flojo, asegurado la noche anterior. Dentro, las cosas no tenían sentido. Televisores abandonados aún cálidos al tacto. Lámparas encendidas en cuartos oscuros sin conexión eléctrica.

Refrigeradores zumbando suavemente, luces parpadeando detrás de puertas agrietadas, comida sobre mesas, intacta pero demasiado fresca para el tiempo que esas unidades habían estado selladas. Cada una parecía suspendida exactamente en el momento en que sus dueños se habían marchado. El tiempo se doblaba al cruzar esos umbrales. Los minutos pasaban de forma extraña cuando me quedaba dentro. Los relojes avanzaban lentamente. Los teléfonos perdían señal.

Por supuesto, lo registré todo. Fotos, números de serie, notas detalladas sobre las anomalías. La gerencia respondió con el mismo tono que usaba respecto a la 103: calma forzada, sonrisas finas, voces tensas.

“Solo es un cambio de turno en las unidades”, dijeron. “Los candados fallan. Esas cosas pasan.”

Cuando los presioné más, preguntando por qué nada de eso estaba en los manuales y por qué no existía un protocolo, se quedaron aún más callados. Las garantías sonaban vacías: mantén las rondas, mantén la cabeza baja.

Mandaron a un tipo de mantenimiento para volver a cerrar las puertas. Trabajó sin decir una palabra, sin dudar, cerró todo y se fue con un gesto, como si eso fuera algo rutinario, como si ese fuera exactamente el trabajo para el que lo habían contratado.

Aunque nunca notó que la 103 estaba abierta, probablemente por instrucciones de la gerencia para evitarla. El mensaje era claro: ignóralo, déjalo en paz y seguirá siendo manejable. Meterse solo lo empeora. Esa era la regla. La ignorancia lo mantenía dócil. La atención lo volvía inquieto.

Pero ese era el problema. No podía dejar de ver lo que había comenzado. No podía sacármelo de la cabeza. Dejé que algo se estirara, y ahora tiraba de las costuras de todo el lugar. Había sido curioso. Fui demasiado lejos. Aun así, me repetía a mí mismo que podía arreglarlo. Podía devolverlo todo a como estaba. Sellar la 103, cerrar las demás. Devolver al edificio su rutina silenciosa y decadente.

Pensé que, si me movía rápido y demostraba que entendía el trabajo, quizá eso me lo permitiría. Ese era el único plan que me quedaba: arreglarlo. Poner todo de nuevo en su sitio.

A solas, volví a la 103 con una nueva cerradura en la mano. Más robusta esta vez. De grado industrial. Hice agujeros, coloqué nuevos soportes y reforcé el marco donde se había combado. Cuando cerré el candado, se sentía sólido, seguro.

A la noche siguiente, estaba abierto otra vez. El metal se torcía en los bordes, cediendo contra los tornillos que sabía que había apretado bien. Sin ruido, sin espectáculo, solo una presión silenciosa hasta que el acero cedía. Lo intenté de nuevo. Otro candado, otro soporte, más refuerzo. El mismo resultado. La puerta se negaba a permanecer cerrada.

La gerencia lo sabía sin que yo tuviera que decir nada. Me llamaron a la oficina al final de mi turno. Sin aviso, sin explicación, solo un mensaje desde el teléfono personal del gerente: Ven a la oficina. Trae tus llaves.

Las luces ya estaban apagadas cuando llegué. Solo las del pasillo seguían encendidas, zumbando en el silencio. Parte de mí esperaba que la puerta estuviera cerrada, parte esperaba no encontrar a nadie. Pero la puerta se abrió al acercarme.

Dentro, el gerente estaba sentado detrás del escritorio, las manos cruzadas sobre una carpeta manila sin etiqueta. No hizo gesto para que me sentara, no ofreció café, solo me observó entrar y cerrar la puerta detrás de mí. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló.

“¿Sabe por qué está aquí?”, preguntó por fin, voz baja, medida. Negué con la cabeza. Mantuve las manos sobre las llaves. Parte de mí pensó que ese era el final, que había ido demasiado lejos, que me llevarían a la 103, abrirían la puerta y la cerrarían detrás de mí.

“Supongo que crees que fuiste listo”, dijo. “Forzar la 103, intentar arreglar lo que no entiendes.” Abrió la carpeta.

Dentro había papeles que no reconocía: mi archivo de empleado, quizá una lista de incidentes, registros de seguridad, fotos mías durante las rondas, detenido demasiado tiempo frente a puertas equivocadas, abriendo candados que no debía.

“Advertimos por una razón.” Dijo que la unidad se mantenía cerrada porque ignorarla la mantenía tranquila, como un perro que olvida ladrar cuando no hay nadie cerca.

La atención la inquieta. La curiosidad la despierta. La obsesión la hace expandirse. Cerró la carpeta con un suave toque.

“La mayoría no se contiene. Terminan yéndose o los removemos. Tú duraste más. Mostraste paciencia. Seguiste el patrón. No solo rompiste las reglas. Las pusiste a prueba.”

Sentí la garganta secarse. “¿Y ahora?”, pregunté.

Él sonrió, no con crueldad, casi con amabilidad. “Piénsalo como un ascenso.” Empujó un nuevo manojo de llaves sobre el escritorio hacia mí. No solo las del portón, no solo las de la oficina. Un aro de llaves que no reconocía. Llaves que tenían peso. Llaves que pertenecían a cosas que aún no había visto.

“Este lugar necesita un cuidador. Personas que entiendan el ritmo de las cosas. Personas dispuestas a vigilar las cerraduras cuando dejan de mantenerse cerradas. No es un trabajo fácil. No siempre está claro qué estás manteniendo fuera o qué estás manteniendo dentro.”

Se recostó en la silla, aún observándome con esa expresión tranquila, indescifrable. Deslizó la carpeta hacia mí con un dedo, haciendo un leve gesto para que la abriera. Dentro no solo estaba mi expediente. Había otros nombres, otras fechas, una lista de personas que habían estado aquí antes que yo. Algunos los reconocí de los viejos registros de mantenimiento que había encontrado enterrados.

Cada entrada terminaba de la misma manera: “Reasignado a supervisión de contención.” Sin fecha de despido, sin detalles de indemnización, solo esa nota final, fría.

“No estás recibiendo solo un ascenso”, dijo el gerente. “Estás heredando algo. Una responsabilidad que no termina. Hasta que vuelva a pasar.” Se incorporó lentamente, los huesos cansados crujiendo en sus hombros. A la tenue luz, pude ver mejor su rostro. Parecía joven, pero tenía rasgos envejecidos. El tiempo lo corroía en capas.

“Este edificio no existe para guardar muebles, papeles o trastos. Existe para mantener cosas dentro. La 103 no es especial. Solo es la más antigua. Las demás son más nuevas, menos asentadas. Pero todas necesitan atención. Necesitan cuidadores que sepan qué puertas dejar en paz y cuáles cerrar dos veces.”

Miré la carpeta. Algunas unidades habían sido reclasificadas con el tiempo. Los números cambiaron. La ubicación se movió. Pero los patrones estaban ahí. Siempre unas pocas se volvían inquietas al mismo tiempo. Siempre el mismo tipo de persona era llamada a notar, a intervenir.

“Si nadie hace el trabajo, las puertas no permanecerán cerradas”, dijo. “Cuando una se abre, las demás la siguen. Tú lo viste. Iniciaste la secuencia. Eres el único que puede devolverlo a como estaba.”

Le pregunté qué ocurriría si me iba. Sonrió de lado. No supe si era compasión o diversión.

“La gente no se va. O cierran las puertas, o se unen a lo que hay detrás de ellas.”

Tomó la carpeta, le dio dos golpecitos sobre la mesa, como quien cierra la tapa de una caja.

“Duraste más que la mayoría. Eso nos dice que entiendes. O lo harás pronto.”

Me acompañó hasta la puerta. El pasillo se extendía en silencio, con las llaves pesadas en mi mano. Ya era demasiado tarde para fingir que no las había merecido.

Caminé por el depósito solo aquella noche, las nuevas llaves frías en la mano, las filas de unidades bajo luces muertas, el aire pesado con un leve olor a polvo y concreto húmedo. Pensé que era mi imaginación, ver mi respiración condensarse en el aire aunque no hiciera frío. Pero cuanto más avanzaba, más frío parecía. Algo en la quietud no estaba bien. Las puertas colgaban abiertas cuando no debían. No de par en par, no forzadas, solo entreabiertas.

Una fracción de pulgada aquí, una palma entera allá. Candados balanceándose. Algunos caídos al suelo sin hacer ruido. Luces parpadeaban detrás de esas puertas. Televisores chisporroteaban débilmente en habitaciones vacías. Algo dentro respiraba al compás de mis pasos, lento y deliberado, aunque nada se movía más allá de esos umbrales. No había monstruos escondidos. No había rostros presionados contra las rendijas. Solo puertas abiertas, esperando.

Entendí entonces que no se trataba de criaturas dentro. Era el acto mismo.

Las puertas abiertas demasiado tiempo invitaban atención. Sin vigilancia, invitaban algo peor. Si yo no las cerraba, alguien más pagaría el precio de mi vacilación.

Así que me puse a trabajar. Una por una, las cerré, comprobé los sellos, las aseguré con las nuevas llaves hasta oír el clic. Las anoté todas en el libro con una caligrafía lenta y firme.

Cerrar, registrar. Cerrar, registrar.

Ninguna respuesta me esperaba. Ninguna revelación final sobre lo que mantenía dentro o lo que algún día podría escapar. Solo la repetición fría de la tarea que había heredado. Un ritmo tan antiguo como el edificio mismo. Cerrar, anotar. Pasar a la siguiente.

Años pasaron sin que lo notara. O quizás notar dejó de importar. Tan pronto como me volví competente, el gerente desapareció. Simplemente dejó de presentarse. Vi una carta de la central diciendo únicamente que yo era el nuevo gerente interino. El trabajo no cambió, pero yo sí. Mis huesos duelen de formas que no deberían. Mis ojos tardan en ajustarse. Las articulaciones se vuelven rígidas.

Algunas mañanas me quedo demasiado tiempo sentado en la silla del escritorio, mirando el libro de registros, sin saber si acabo de terminar el turno o estoy a punto de comenzarlo. Dicen que es estrés o falta de sueño. Tal vez lo creería si aún fuera lo bastante joven como para no saber la diferencia.

Vi a los nuevos contratados llegar e irse. La mayoría trataba este lugar como una parada temporal: unos meses de noches fáciles, suficiente dinero para tapar un hueco hasta que surgiera algo mejor. Hablaban de planes futuros: estudios, ascensos, viajes, cualquier otra cosa.

Algunos duraban menos de una semana. Los pasillos largos los desgastaban. La forma en que el sonido viajaba cuando no debía. El modo en que ciertas puertas parecían respirar si te quedabas cerca. Al final, todos se iban. Siempre.

En algún momento, empecé a fallar. Olvidaba cosas, cerraduras quedaban abiertas más tiempo del que debían. Las unidades cambiaban sin que yo lo notara. Volvía en mis rondas y encontraba puertas abiertas detrás de mí, aunque acababa de pasar por allí. Decía que era la edad. Era más fácil explicarlo así que admitir que este lugar me consumía, absorbiendo algo de mí, un poco más cada año.

Entonces llegó el nuevo contratado. Joven, callado, observador de una forma que me puso en alerta. Lo vi demorarse demasiado frente a la 103, haciendo las preguntas equivocadas, pasando la punta de los dedos por los candados como si buscara algo escondido bajo el óxido. Reconocí esa mirada. Recordé haberla tenido yo también.

Una noche, cuando marcó su entrada, le entregué la hoja de ronda.

Tan casual como pude, le dije: “Ni te molestes con la 103. Confía en mí, mantén las puertas cerradas. Ese es el trabajo.” Asintió, dijo que entendía.

Pero yo sabía mejor. Yo había dicho lo mismo una vez, y aun así me encontré con el cortacandados en la mano, de pie ante una puerta que no quería permanecer cerrada.

Ahora espero. Espero para ver si escuchará. Si abrirá. Si terminará en esta misma silla, con mis llaves en el cinturón, preguntándose cuándo empezó el dolor y por qué el tic-tac del reloj aquí suena tan lento. Ojalá alguien me quite esto algún día, que finalmente pueda irme, sea lo que sea que “irse” signifique. Pero me pregunto qué pasará conmigo cuando llegue ese día. O si hay una puerta, en algún lugar, esperándome también.